中青报·中青网见习记者 李怡蒙 记者 蒋肖斌

海晏县,这是一个美好的名字。

7月9日,2025年“文明中国”主题采访报道在青海省海北藏族自治州启动。行程中,采访组来到了海北藏族自治州海晏县。

在这里的西海镇金银滩草原,矗立着青海原子城。其前身为第二机械工业部西北核武器研究设计院、核工业部国营二二一厂,是中国第一个核武器研究基地。1964年6月,西北核武器研制基地基本建成投入使用;1964年6月,221基地进行了原子弹1∶1全尺寸爆轰模拟试验。

青海原子城纪念馆副馆长杜文林介绍,青海原子城纪念馆是在基地旧址兴建的全国唯一对外开放的、全面系统介绍中国原子能工业创建与发展历程、原子城光辉历史与辉煌成就的专题纪念馆,建筑面积9615平方米,展陈面积6015平方米,共展出图片600余幅,陈列有手摇计算机、原始文献资料等928件革命文物。

我国第一个核武器研究基地旧址保护利用办公室主任李兴平表示,办公室2021年3月成立以来,各级政府都非常重视原子城旧址的保护利用,“我们进行了环境整治,提升基础设施建设如完善参观路线、修缮坍塌建筑,也加大力度投入‘两弹一星’精神的研究阐释,抢救发掘历史资料,专访了百余名基地职工和部队战士,征集收录照片500余件。”

展览以宏大的叙事逻辑,将传统图片、文物展示与现代科技相结合、复原模拟场景与高科技展示场景相衬托,从高度、广度、深度全景展示221工程决策、建设、生产、研制、退役的实践过程。

自开放以来,纪念馆活化利用文物,研究阐释文物,创新教育载体,讲党的故事、原子城故事、功勋人物故事。截至目前,慕名到馆参观学习的公众已有446万余人次。

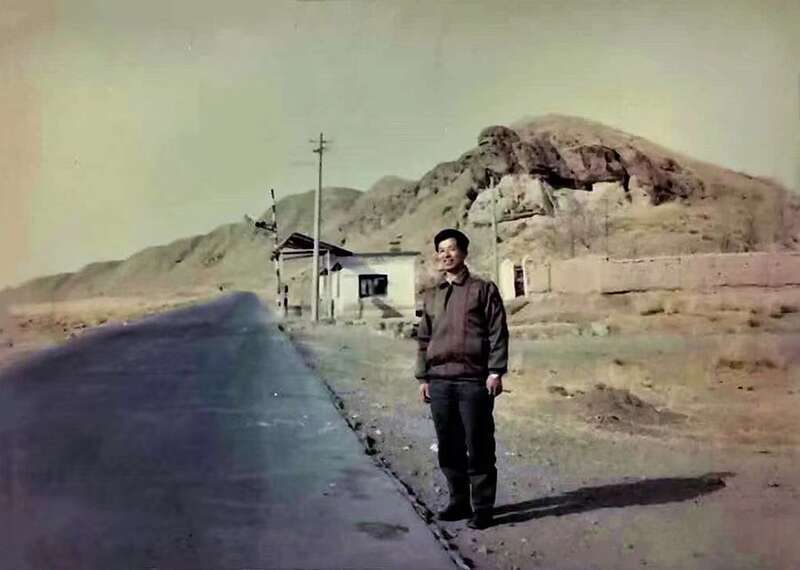

馆内,大量实地拍摄的照片和在这片土地上被使用过的设备、工具、生活用品,都在诉说着——来到这里的每一个年轻人,和60年前在这里奉献的青年们,脚踩的是同一片土地,看到的是同一片山。

在几公里外的克土治沙示范区,防沙治沙的工作人员们介绍着这里数十年如一日攻坚克难的历程。

海晏县克土沙区位于青海湖东北岸,面积达4000公顷。自20世纪五六十年代以来,由于自然及人为因素的影响,克土沙区每年以十几米的速度向东北侵袭,周围大片草地退化、土地沙化,原生植物逐年减少,河道出现了季节性断流,青海湖湖区水位明显下降。

每年春冬季节,寒风席卷黄沙,都会给当地人民群众的生产生活造成严重影响。铁路和公路部门每年要花费大量的人力、物力、财力清沙护路。

从1980年开始,海晏县林业草原部门坚持防沙工作,坚持“一代接着一代干,一张蓝图绘到底”,采取“以封为主封造结合”的治沙方法,创新固沙方式,调整树种结构,试验成功了“沙棘营养土坨造林、乌柳截杆深栽造林、容器苗造林”等一系列适合高寒沙区的先进实用技术。

截至目前,沙漠化治理累计投资达到近2.1亿元,累计完成沙区人工造林、封(沙)山育林(草)等140万亩。沙区的林草综合覆盖度达到30%-40%,局部地块覆盖度达到85%以上。沙漠化土地面积由,20世纪80年代初的148.6万亩减少到现在的92.6万亩,年均减少1.2万亩。

海晏县草原站站长石德荣回忆,在她参加工作早期,极度干旱缺水的条件下,要提高成活率,乔木苗就要带着育苗杯中的土团进行深栽。一般的栽种方法30厘米就够,深栽要50厘米,每栽一株所需时间也长了近一倍。

“一方面气候改变,降水稍微多了,一方面是多年的工作积累了成效,现在慢慢好起来了。在林间走,能看到鸟儿之类的动物也来了,就感觉付出有了回报,一切都值了。”石德荣说。

来到这里的年轻人们,和60年前在这里奉献的青年们,看到的是同一片山,也是不一样的山——这里更绿了,更美了,“两弹一星”队伍和治沙队伍留下的历史底蕴和奋斗精神,也更加深重地扎下根来,成为这里的一部分。

来源:中国青年报客户端

创盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。